〒673-0893 兵庫県明石市材木町16番15号

受付時間

定休日:土曜・日曜・祝日

(事前に予約をいただいた場合は面談可能)

相続人が2人以上いる場合の相続分の割合について

はじめに

こんにちは。司法書士の荻野です。

もし、あなたの周りで相続が発生した場合、どのように遺産を分けますか?

相続人があなた1人の場合は悩む必要はありませんが、相続人があなた以外にもいる場合には、

どのような割合で遺産を分ければいいのか悩むのではないでしょうか?

このページでは、相続人が2人以上いる場合の相続分の割合(法定相続分)について説明しています。

1.相続分の割合は民法で決まっている

相続人が2人以上いる場合の相続分の割合については、民法で次のように定められています。

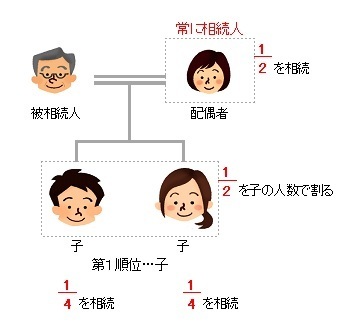

相続人の割合① 相続人が【配偶者と子】

相続人が配偶者と子の場合の相続分の割合は、『配偶者1/2 子1/2』となります。

子が複数の場合は、子の相続分「1/2」を子の人数で割ります。

例えば、配偶者と子2人が相続人の場合の相続分の割合は『配偶者1/2 長男1/4 長女1/4』となります。

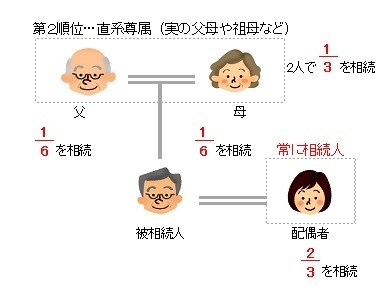

相続人の割合② 相続人が【配偶者と被相続人の父母】

相続人が配偶者と被相続人(亡くなった人)父母の場合の相続分の割合は、『配偶者2/3 父母1/3』となります。

被相続人の父母ともにご存命の場合は、父母の相続分「1/3」を2人で割ります。

例えば、配偶者と父、母の場合の相続分の割合は、

配偶者2/3 父1/6 母1/6となります。

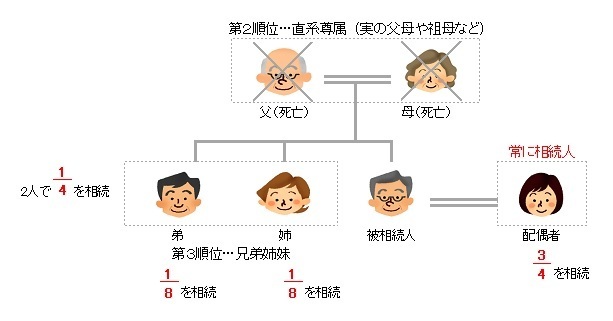

相続人の割合③ 相続人が【配偶者と被相続人の兄弟姉妹】

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の相続分の割合は、『配偶者3/4 兄弟姉妹1/4』となります。

兄弟姉妹が複数の場合は、兄弟姉妹の相続分「1/4」を兄弟姉妹の人数で割ります。

例えば、配偶者と被相続人の姉と弟が相続人の場合の相続分の割合は、

『配偶者3/4 姉1/8 弟1/8』となります。

相続分の割合④ ③のケースで【父母の一方のみが同じ兄弟姉妹】

父母とも同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)がいる場合、相続分の割合は、半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の1/2になります。

例えば、配偶者と被相続人の兄(全血兄弟)と弟(半血兄弟)が相続人の場合の相続分の割合は、

『配偶者3/4 兄2/12 弟1/12』となります。

2.相続放棄をした相続人がいる場合

相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された場合、相続放棄をした相続人ははじめから相続人とならなかったとされます。

したがって、例えば、配偶者と子2人が相続人、子の1人の相続放棄が受理された。

この場合、配偶者と子1人が相続人となりますので、相続分の割合は、『配偶者1/2 子1/2』となります。

3.法定相続分と異なった割合でも遺産分割はできる

上記『1.』では、民法が定める相続分の割合について説明をしました。

しかし、法定相続分(民法の定める相続分の割合)はあくまで法律が定めた相続分の割合の目安です。

次の場合には、法定相続分と異なった割合で遺産分割をすることができます。

上記『1.』では、民法が定める相続分の割合について説明をしました。

しかし、法定相続分(民法の定める相続分の割合)はあくまで法律が定めた相続分の割合の目安です。

次の場合には、法定相続分と異なった割合で遺産分割をすることができます。

①遺産分割協議で相続分の割合が決まった

遺産分割協議の結果が優先され、法定相続分より相続人の意思が優先されることになります。

よって、相続人全員で遺産分割協議をした(遺産の分け方を話し合った)結果、

法定相続分以外の割合でまとまった場合は、遺産分割協議で決定した相続分の割合が優先されます。

②遺言書で相続分の割合が指定されていた

被相続人(亡くなった人)は、遺言書で各相続人の相続分を指定することができます。

また、相続分の指定を第三者に委託することもできます。

遺言書で各相続人の相続分が指定されていた場合は、法定相続分より遺言書により指定された相続分が優先されることになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

相続分の割合については民法の定めがありますが、あくまでも目安であり、

被相続人(亡くなった方)が遺言で相続分を指定していた場合や、

相続人全員が遺産分割協議で違う相続分の割合でまとまった場合は、

そちらの決定が優先されます。

相続分の割合や相続手続きについてご不明な点等ございましたら、

当事務所に気軽にお問い合わせください。

このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

明石市の司法書士 荻野司法書士事務所

「困っているけど、話を聞いてみないと依頼するか分からない」

「こんなこと相談してよいのか」とお悩みの方

ご依頼前の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

| 受付時間 | 9:00~18:00 |

|---|

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前に予約をいただいた場合は面談可能) |

|---|